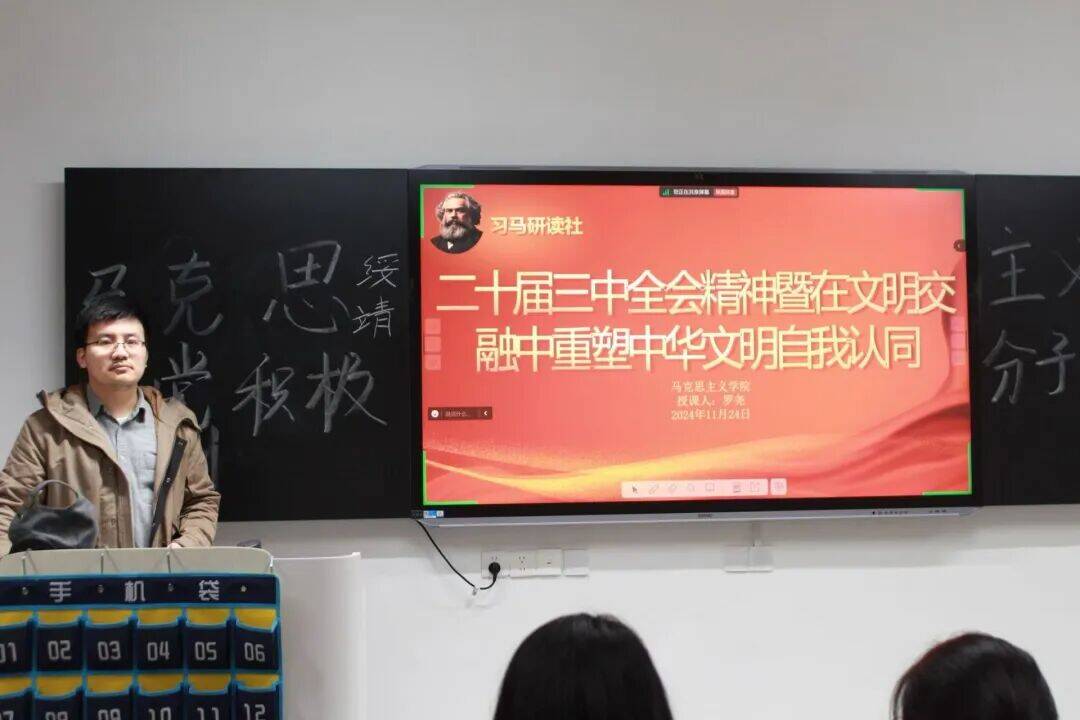

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出:“中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。必须增强文化自信,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化。”作为新时代青年,我们更要积极响应党的号召,深耕细研,致力于传承与弘扬中华优秀传统文化,不断锤炼自身文化修养,增强文化自觉与文化自信,使之成为个人成长,乃至推动社会进步的不竭动力。11月24日晚19点“习马研读社”在大学城精进楼421举办“党的二十届三中全会精神暨在文明交融中重塑中华文明自我认同”讲座,马克思主义学院讲师罗尧、“习马研读社”全体社员参与活动(本部社员在线上进行参与),“习马研读社”副社长李惠惠主持活动。

在本次交流会中,罗尧老师以“中国近代国土观念的转变”为切入点来探究中华文明的自我认同在近代的文明交融中经历怎样的挑战和重塑提出。

罗老师指出,九一八事变后,在外患刺激下,知识界掀起边疆问题研究热潮,一些学者们通过构建国族观念唤起民族认同与国土意识,逐步形成具有时代特征的边疆理论体系,现代国土观念则在抗战前后才得以确立。通过这段历程,不难看出中国近代国土观念的转变,以及重塑中华文明的自我认同对实现文明交流互鉴的重要性。

罗老师强调,作为新时代青年,要认识到世界各国的文明交流日益密切,呈现出多元化、多层次、多领域的特点。在此背景下,应深入理解和把握交流互鉴文明观的内涵和意义。以文明汇通天下,实现文化、经济、政治等方面的互利共赢,是全球化背景下世界各国文明发展的必然趋势。只有通过文明的交流互鉴,才能够实现相互理解、尊重和包容,构建人类命运共同体。进而推动全球和平与繁荣,达成美美与共、天下大同的世界美好愿景。

会后,思政24101班李龙辉同学分享道:“通过罗老师的授课,我认识到在当今全球化的时代,文明交融已经成为不可避免的趋势,不同文明之间相互碰撞、交流、融合,在这个过程中,重塑中华文明的自我认同具有极其重要的意义,中华文明源远流长,有着数千年的历史沉淀,然而,随着西方文明等其他文明的冲击,我们需要在保持自身特色的同时,以开放包容的心态对待其他文明,兼收并蓄,海纳百川。”

(一审:童淼林,二审:胡港云,三审:董树军)